第4回 狭山工場

前回までは各工場の特色をご紹介して参りました。

今回は狭山工場の紹介です。

狭山工場は1969年(昭和44年)の現在の埼玉県入間市狭山ケ原に竣工しました。

こちらの工場には経営企画部・品質保証部・技術部・生産技術部・営業部がありニシハラ理工のマザー工場の役割を担っております。

電子部品として使用されるまでに、めっき加工での不具合・ウィスカ発生の問題や、はんだ濡れ性の経時劣化、メルト寄り、電気接触抵抗値の上昇など、様々な点で問題が発生する可能性があります。

その問題に立ち向かうのが狭山工場になります。

■技術部

お客様の「こんなことがやりたい」「こんなことに困っている」といった想いに寄り添い、真摯に向き合いながらこれまで培ってきたノウハウと継続的な改善を活かしてめっき技術の可能性を広げています。

品質を支えるため解析・分析を行い、最善のめっき技術を開発しております。

■生産技術部

こちらの生産技術部ではニシハラ理工の工場に設置されている、めっき加工装置の設計から製作、設置まで行っています。

佐賀第二工場ではこれまでのノウハウを搭載した最新の設備を導入しましたが、そのノウハウは全社で取組んでいる改善提案などで提出される改善案をMP情報に登録し、よりよい設備設計を目指しています。

※MP情報とは・・・保全予防(Maintenance Prevention)の略で、自主保全や自主改革の結果を次の設備計画に反映させて、故障や運転ミスのない、劣化防止のしやすい機械設備にすることをいう。出典:JIT経営研究所 平野裕之著 | 保全・安全

・設計

めっき加工は、その後の使用用途によりめっき仕様が異なります。ですので、めっきを付けるために必要なめっき液も様々です。

それらに対する耐薬品性、耐熱性などを考慮して設計を進めます。

更に、一つのめっき加工設備で様々な幅、厚み、材質、形状の材料にめっき加工を行いますので、それらに対応できる機械強度や搬送も考慮します。

弊社では電気めっきを採用しているため品質保証に関連するデータ(電流、電圧、速度、めっき液温度等)分析を収集できる設備を構築し、分析項目を徐々に増やして安心してご使用いただける品質能力を向上させています。

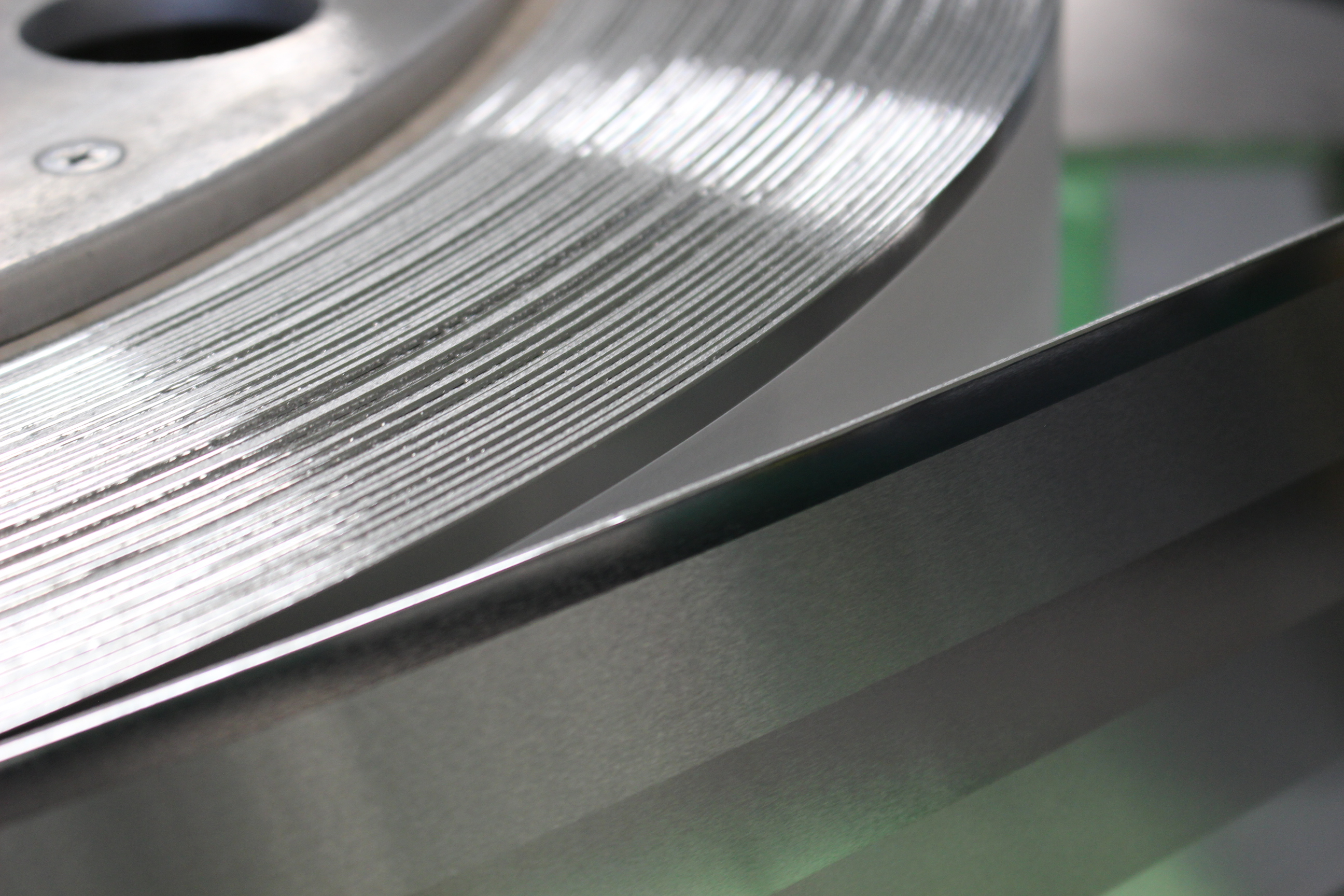

・製作

設計ができ図面が出来上がったら、製作に入ります。

素材に触れる箇所はキズやめっき成長の発生要因になりますので、部品の組付け精度や回転物に負荷がないか確認をして製作を進めます。

全ての作業はISO基準に乗っ取って行います。

・設置

制作ができ、後は工場に設置を行います。

生産技術部は狭山工場にあるので、武蔵村山工場・佐賀工場・佐賀第二工場への設置では大型トラックで現地まで運び、組み立てし、設置を行います。

めっきの出来栄えは、めっき加工中の素材の搬送がポイントになります。

ですが、めっき装置は25~50ⅿ程度と比較的大きな設備なので、パスラインのレベル出し・位置決め精度が狂わないように慎重に作業を、そして効率よく設置して行きます。

・保全

設置が終わり、いざめっき加工!と行きたい所ですが、その前に試運転で確認を行い品質保証部の厳しいチェックが入り社内認定で合格が出て、無事に工場へ引き渡しになります。

工場へ引き渡し後も保全を行い、めっき設備が壊れて納期遅延や不具合を起こさないためにメンテナンスを行います。

現在、ニシハラ理工では新しい工法でのめっき加工の技術確立を進めております。

そのプロジェクトは、技術部でめっき液の開発を進め、そのめっき液が一番よい状態で加工が出来る装置を生産技術部で考案し装置の開発を行っています。

今後も進化を続けるニシハラ理工にご期待ください!